- 子どもがいないため、将来の相続が心配である。

- 妻(夫)に全財産を残したいと考えていて、義理の親とはそこまで仲良くない。

- 相続の割合や遺留分を知っておきたい。

- そもそも義理の父母や兄弟姉妹と話し合いをしたくない。

今回は、【遺言書の書き方の見本】妻(夫)に全財産を残す場合をパターンごとにまとめました。

※この記事では、簡略的に妻にしていますが、夫に全財産を残す場合も内容は同じと考えてください。

【遺言書の書き方】準備編

まずは、遺言を書くまえに「ルール」と「用意するもの」からみていきましょう。

【遺言で用意するもの】

- ボールペン(消えないもの)

- 印鑑(認印でも可・実印を使う人が多い)

- 用紙(法務局へ保管する場合は、A4の用紙)

さっそく、遺言の見本を一つご紹介いたします。

「妻〇〇にすべての財産を相続させる。」と書いておくことです。

大切なことは、「人」と「財産」を特定できるようにしなければなりません。

それにしても、とてもシンプルですよね。

遺言を残す必要があるのか迷ってしまう方も多いかもしれません。

実は、とても意味があります。その理由をみていきましょう。

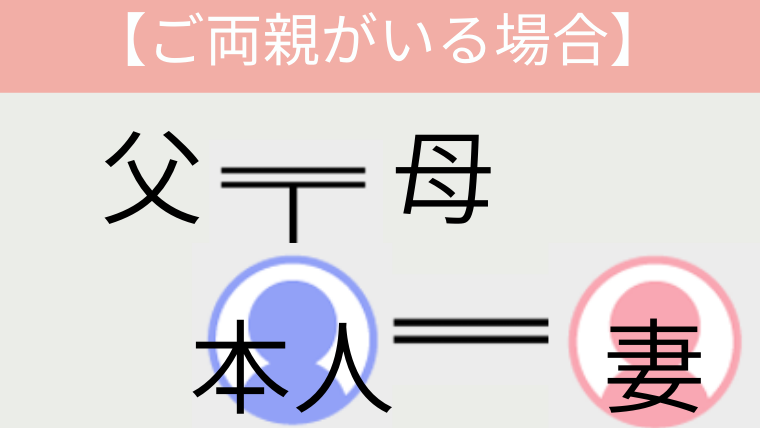

【遺言書の書き方】妻に全財産を残したい場合(子どもがいない・ご両親がいる場合)

それでは、このケースで妻(夫も)に全財産を残したい場合のおさえるべきポイントをみていきましょう。

- 「法定相続分」の割合を考えること

- 「遺留分」を考えること

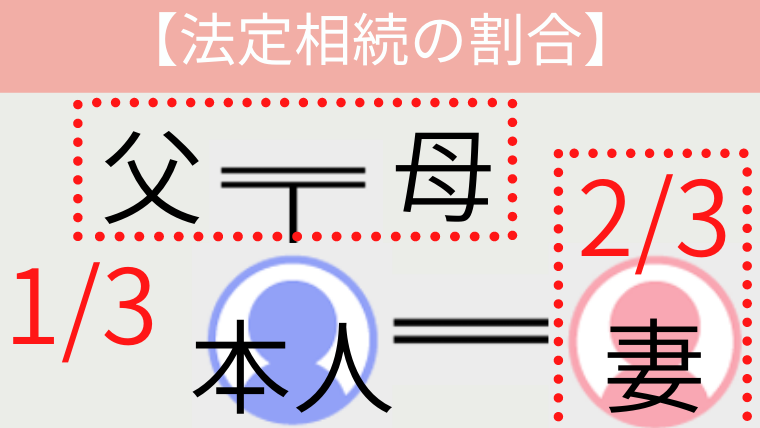

1|法定相続分の割合(子どもがいない・ご両親がいる場合)

まずは、法定相続分の割合は、下記のとおりです。

- 妻(配偶者)2/3

- 父母(ご両親がいない場合は祖父母)1/3

つまり、妻に全財産を残す場合は、法定相続分をオーバーすることになります。

そのため、法定相続分よりも優先させるように手続きをしなければいけません。

遺言がない場合でも、妻と義理の父母と話し合いで、妻に全財産を残すことはできます。

もう一つ、注意しなければならないことがあります。

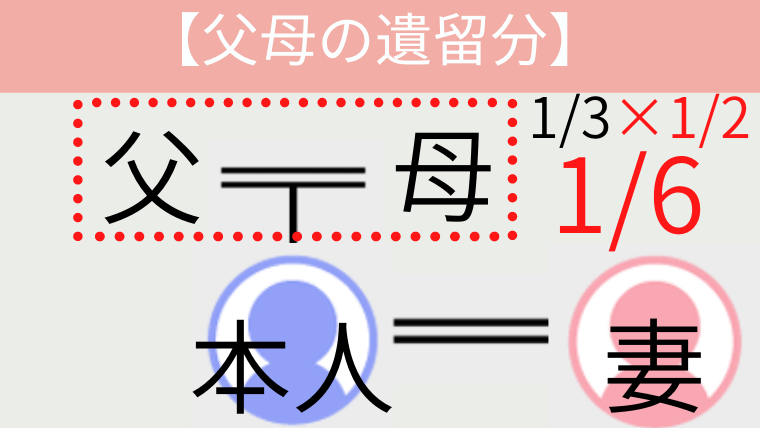

2|遺留分の割合(子どもがいない・ご両親がいる場合)

遺留分と言われるものです。

民法では、法定相続人の権利や利益を守るために、最低限の相続分(遺留分)を保証しています。

【遺留分がある相続人】

配偶者・子(孫/ひ孫)と父母(祖父母)

相続財産の1/2(相続人が父母のみ:1/3)

このケースでは、父母の遺留分は、本人の財産の1/6(父母2人分)です。

念のため、民法の条文もチェックしておきましょう。

(遺留分の帰属及びその割合)

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一民法第1028条-引用

遺留分を侵害された場合には、相続分を返せと請求することができます。

つまり、「妻に全財産を相続させる」と遺言があったとしても、

ご両親から遺留分を請求されると、妻は、財産の1/6は渡さなければいけません。

当事務所では、分割できない不動産の相続対策や遺言の書き方のご相談ができます。

一般的には、先にご両親が他界していることが多いと思います。

その場合は、さらに、気まずい状況になっていきます。

それでは、みていきましょう。

【遺言書の書き方】妻に全財産を残したい場合(子どもがいない・ご両親が他界している場合)

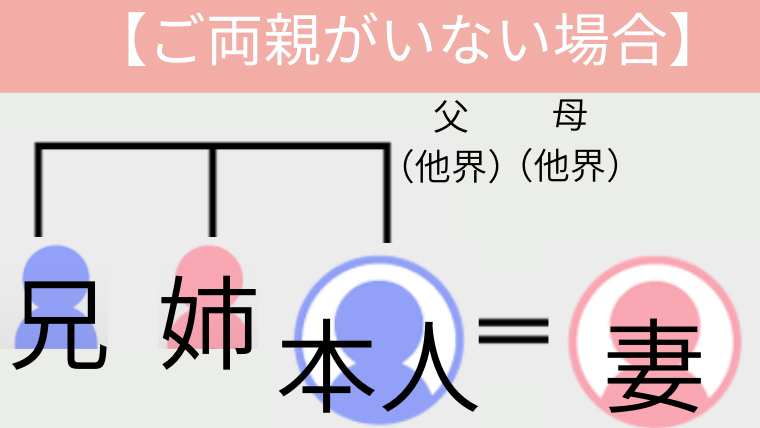

【ご両親が他界・本人に兄弟姉妹がいる場合】

このケースの遺言は、残された人にとって、大きな役割になります。

(兄弟姉妹には、遺留分がありませんので、遺留分を請求されることはありません。)

【遺言がある場合】

遺言のとおりに、相続されます。

※遺言がない場合でも、妻(夫)と義理の兄弟姉妹と話し合いで、妻(夫)に全財産を残すことはできます。

【遺言がない場合】

法定相続となります。妻と義理の兄弟姉妹で話し合いをして、遺産相続を決めます。

そして、相続人全員から「遺産分割協議書の署名押印」と「印鑑証明書原本」が必要となります。

子どもがいない夫婦では、遺言を残した方がいいと言われる理由がお分かりでしょうか?

義理の兄弟姉妹から「印鑑証明書」と「署名押印」をもらうことが、とても大変なことなんです。

それでは、遺言がない場合の「法定相続の割合」をみていきましょう。

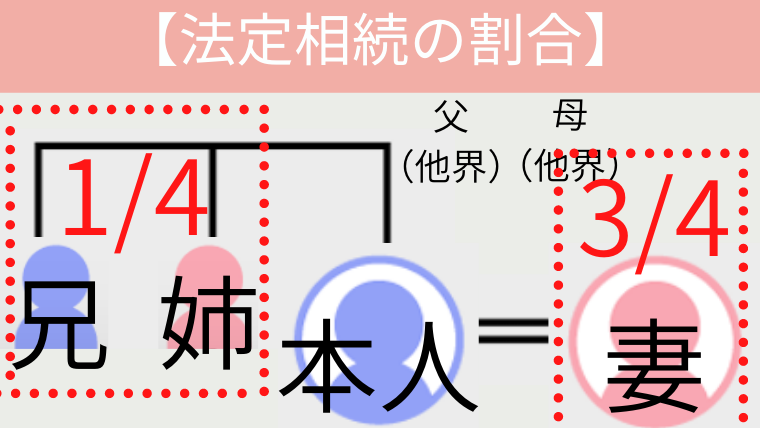

1|法定相続の割合(子どもがいない・ご両親が他界・兄姉がいる場合)

このケースでは、兄と姉の2人分が、本人の財産の1/4となります。

- 妻(配偶者)3/4

- 兄弟姉妹(兄弟姉妹がいない場合は姪甥)1/4

2|遺留分の割合(子どもがいない・ご両親が他界・兄姉がいる場合)

大切ことなので、もう一度、お伝えしますが、

兄弟姉妹には遺留分はありません。遺留分を請求されることはありません。

そのため、遺言があれば、遺言の内容が優先されて相続されます。

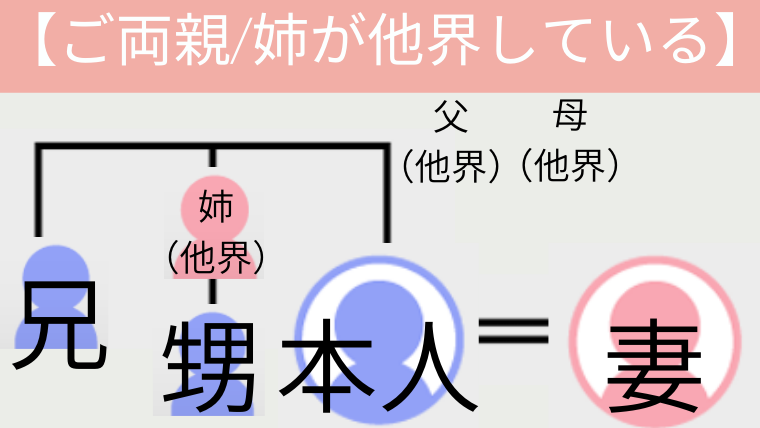

さらに、兄弟姉妹の誰かが他界していることも多いと思います。

この場合には、その子どもに相続権が引き継がれます。

3|代襲相続(子どもがいない・ご両親/姉が他界・兄甥がいる場合)

【ご両親・姉が他界・本人に兄弟姉妹・姪甥がいる場合】

兄弟姉妹の誰かが他界している場合は、その子ども(甥・姪)が法定相続人です。

このケースでは、妻が義理の兄と甥との話し合いをすることになります。

親族とのお付き合いがない場合には、とても時間や労力がかかることが予想されますね。

とても複雑になることがご理解いただけましたでしょうか?

遺言があるのとないのでは、相続手続きの方法も変わってきます。

先のばしにしないで、考えていただくきっかけになれば幸いです。

当事務所では、分割できない不動産の相続対策や遺言の書き方のご相談ができます。

遺言相続と法定相続については、こちらの記事にもまとめてあります。

>>【遺言書の作成】遺言を残す人の6つのメリットと遺言を残される人の3つのメリット