戸籍で読めない文字|よくあるお悩み

みなさまは、戸籍を取り寄せたとき、”読めない”と思ったことはありませんか?

昔の戸籍は手書きで作成されていました。

【よくあるお悩み】

- “流れるような字”で読めない。

- どこへ取り寄せしたらいいか読み取れない。

- 取り寄せた戸籍がいつから有効なのか分からない。

戸籍のご相談については、お気軽にご相談ください。

- 親族が大正生まれで昔の戸籍がたくさんある。

- 兄弟姉妹や甥姪などの相続人を調べないといけない。

- 戸籍を郵送で取り寄せたので、誰に聞いたらいいかわからない。

今回は、”戸籍の読めない文字|解決方法について”、まとめました。

戸籍で読めない文字|数字の解決方法

まずは、初歩的なところから解決していきます。

実は、「戸籍法」という法律で、戸籍の文字のことについて、決められています。

年月日を記載するには、壱、弐、参、拾の文字を用いなければならない。

「戸籍法施行規則31条2項」

- 1(いち):壱・壹

- (ついたち):朔=1日のこと

- 2(に):弐・貮

- 3(さん):参・參

- 10(じゅう):拾

- 20(にじゅう):廿

- 30(さんじゅう):丗

一、二、三は、改ざんしやすいため、画数の多い漢数字を使用していたと言われています。

よく考えたら、”日本のお札”も大字でした。もちろん、紙幣にも使用されています。

ここで大切なポイントです。

年月日や時刻の部分は、必ず数字が書いてあります。

この漢数字(壱、弐、参、拾)だけで、だいぶ読み解くことができます。

戸籍で読めない文字|単語の解決方法

戸籍は、何枚も解読していると、よく使われる単語があることに気づきます。

代表的なものを覚えておくだけで、内容の理解がスムーズになります。

- 受附(うけつけ)

- 届出

- 送付

- 申請

- 出生

- 除籍(じょせき)|戸籍から抜けること

- 転籍・轉籍(てんせき)|本籍地など移転すること

- 戸主(こしゅ)|昔の一家の代表者

- 家督相続(かとくそうぞく)|昔の長男が引き継ぐ相続

- 分家(ぶんけ)|新たな家を作ること

- 消除(しょうじょ)|戸籍が閉鎖されること

- 婦(ふ)|”戸主の妻”以外の女性 ※”弟の嫁”や”孫の嫁”など

- 婿(むこ)養子縁組|夫が妻の親と養子縁組すること

- 入夫婚姻(にゅうふこんいん)|女戸主の妻と結婚すること

少しご説明すると、

昔の戸籍は、”家”を一つの単位として作られています。

その代表者を”戸主(こしゅ)”といい、夫婦や子どもだけでなく、弟や孫、孫の妻まで、ひとまとめにされていました。

現在の戸籍は、「一つの夫婦及びこれと氏を同じくする子」を、つまり”夫婦と子ども”が一つの単位となります。

次は、”知らなければ読めない文字”について、ご紹介いたします。

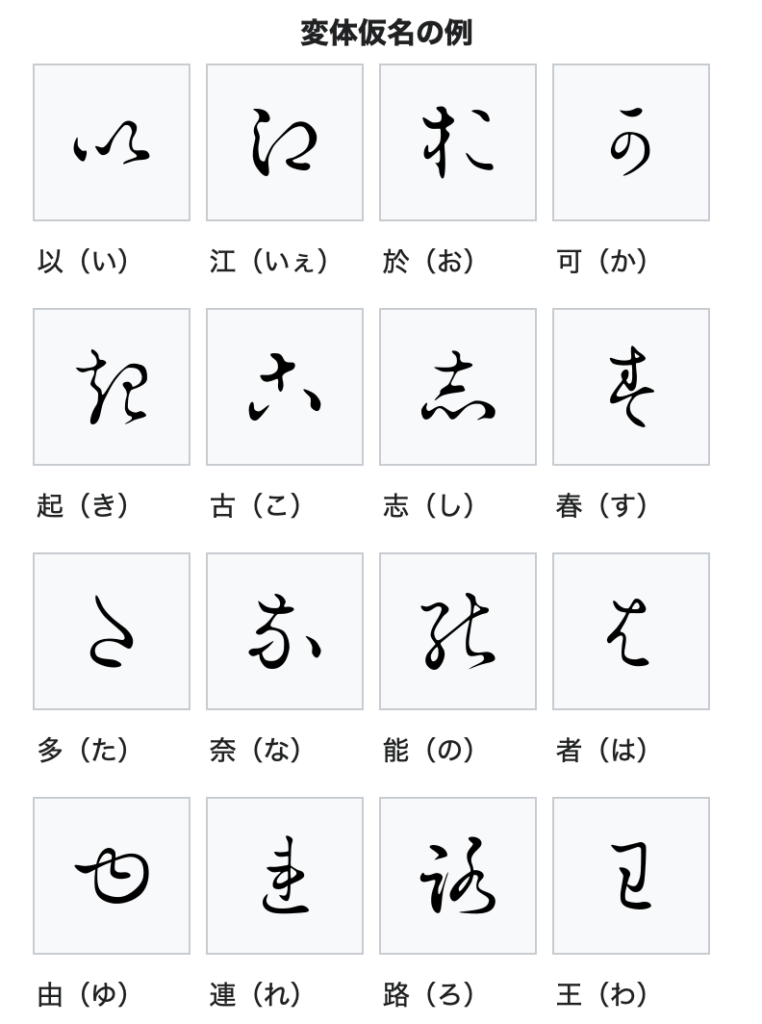

戸籍で読めない文字|変体仮名(へんたいかな)の解決方法

みなさまは、変体仮名(へんたいかな)という文字をご存じでしょうか?

漢字をくずしてある文字のこと

ここで、丸暗記しておくと役に立つ言葉をご紹介いたします。

ニ於テ = において

「於」という漢字は、「於いて」「於て」で「おいて」と読みます。

この文字を知っていると、本当に役に立つと思います。

ちなみに、私がよく利用するサイトは、誠心堂書店さんの変体仮名サイトです。

戸籍で読めない文字|地名の解決方法

親子であれば、一緒にお引っ越しされていると思います。(本籍地は別として)

それでも、親が結婚前に住んでいた地域や兄弟姉妹の結婚後の地域については、わからない方が多いのではないでしょうか?

ご存じのように、日本の地名は、何度も変更されています。

本格的に調べるには、インターネットや図書館などで歴史をたどるしかありません。

ここでは、”地名の歴史”をご紹介しておきます。

【日本の地名の歴史】

明治4年|廃藩置県の令

明治22年4月|市制町村制の施行/明治の大合併の始まり ※明治21年から明治22年までに市町村数が71,314から15,859に減少

昭和28年|昭和の大合併 ※昭和31年から昭和36年までに市町村数が9,868から3,472に減少

平成11年|平成の大合併 ※平成11年から平成18年までに市町村数が3,232から1,821に減少(平成17年前後に最も多く合併が行われました。)

ちなみに、当事務所の住所:東京都板橋区は、もともとは”浦和県”という地名でした。

「東京の板橋の誕生」の歴史や地名などは、地方自治体のホームページに書いてあります。

どの地域でも地方自治体サイトを活用してみてください。

- 相続手続き

- 遺言などの生前対策

- 不動産の売買・査定

- 将来のライフプラン設計

よくあるご質問

はい、もちろん大丈夫です。ご相談は無料となります。お手続きの代行については、報酬をいただいております。まずは、お話を聞かせていただければと思います。お気軽にご相談ください。